河南博物院是国家级重点博物馆,也是中国较早建立的博物馆之一,更是国家文物局公布的第一批国家一级博物馆。

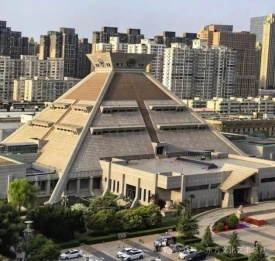

2023年4月中旬,我随团队在河南旅游时,特地抽时间参观了河南博物院,对其主体建筑印象尤为深刻。展馆以金字塔形为轮廓,土黄褐色的外墙,镶嵌着浅蓝色的透明窗与采光带,巧妙隐喻着中原的“黄土”与“黄河”,既承载着华夏文明的孕育与传承,又为建筑增添了灵动之韵,还能引入自然阳光。顶端矗立着青龙、白虎、朱雀、玄武四象纹饰,内部共设五层(含地下一层),据说其设计灵感源自中国现存最古老的天文台——登封观星台,巧妙呼应“九鼎定中原”的历史意象。整座建筑精准指向东南西北四方,顶部直指北中天,既象征着中原作为“天地中心”的文化意涵,更以建筑语言诉说着中原文化源远流长、博大精深的深厚底蕴。

第二天上午九点开馆,我的参观从一楼的新石器时代展厅开始,依次走过夏商时期、西周、东周展厅,再到二楼的秦汉魏晋、隋唐时期展厅,一直到四楼的专题展厅,馆藏文物真是琳琅满目、浩如烟海。据说展馆面积有1万多平方米,馆藏文物达17万件套,其中史前文物、商周青铜器、历代陶瓷器等最具特色,像贾湖骨笛、杜岭方鼎、妇好鸮尊等,其藏品数量和历史文化价值远超普通省级博物馆,不愧是“博物院”之名。我走马观花,到十一点半才离开展馆。说实话,博物馆里有这么多文物,仅凭两个多小时的参观,想要全部认识记住,显然是不可能的。好在我对此感兴趣,事前做了些功课,参观时也拍了照片,总算了解到一点皮毛。近日翻阅照片,又查找资料,相当于重新“参观”认识这些藏品。为便于记忆,我挑选了部分藏品,大致分为“仰韶文化”“青铜时代”“秦砖汉瓦”“玉泥精品”和“镇馆之宝”五个部分整理成文,作为这次参观的纪念。

仰韶文化

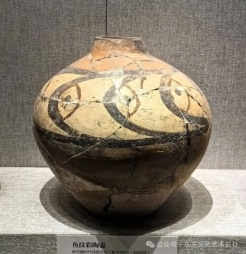

仰韶文化因在河南省渑池县仰韶村遗址发现而命名,以彩陶最具特色,故有“彩陶文化”之称。先民用黑、红、褐等矿物颜料,在陶器上绘制鸟兽鱼虫、花草树叶等图案,以此表达思想观念、审美情趣以及对自然万物的认知。如1958年在唐河县茅草寺采集的“鱼纹彩陶壶”,2002年三门峡市庙底沟出土的“彩陶盆”等,都是新石器时代仰韶文化的代表,距今约7000-5000年。

1972年在郑州市大河村出土的“彩陶双连壶”让我记忆深刻,它造型别致、构思新颖,壶身纹饰简洁流畅,专家称其展现了当时高超的陶艺水平和独特的审美观念,被誉为“中国古代彩陶之冠”。彩陶双连壶由两只形制相同的陶壶并列连接而成,敞口缩颈,鼓腹平底,腹部连接处有一椭圆形口相通,两侧各饰一耳。专家推测,这种饮酒器主要出现在氏族结盟、重大礼仪活动等重要场合,由部落首领、长者对饮,象征着和平、友好、团结与联合,是中华民族早期文化交流与和谐观念的实物见证。其蕴含的团结互信等精神,对后世文化发展产生了深远影响,据说这种饮酒器皿在当今少数民族中仍有沿用。

青铜时代

夏商时期的文物中,青铜器占比很高,这足以证明当时青铜生产工艺已相当先进,且种类丰富,既有兵器和工具,也有烹炊器、食器、酒器,尤其是酒器,在出土的商代青铜器中占比较大。比如1979年郾城县拦河潘村出土的“秉盾丁”铜卣、兽面纹铜觚、兽面纹铜爵等,还有1976年安阳市殷墟妇好墓出土的“妇好”铜方尊酒器、“后母辛”四足铜觥等,都属于商代后期(公元前1300-前1046年)的文物。

妇好,是商王武丁的妻子,也是中国历史上第一位女性军事统帅、杰出的女政治家。据当时考古工作者介绍,妇好墓虽规模不大,但墓室保存完好,随葬品极其丰富精美且组合完整,墓中出土的大量文物,对研究商代晚期历史,尤其是商王武丁时期的政治、经济、手工业、文化艺术等问题都有重要价值。

考古挖掘的文物表明,青铜器在当时的生产、生活以及战争中应用广泛。除了生活常用品,还涉及装饰、音乐等诸多方面。比如“人面铜马具”,是公元前1046年-前771年西周时期的青铜器,1986年在河南省平顶山应国墓地84号墓出土,因其中铜器多带“应侯”字样的铭文,专家推测墓主为西周恭王时期的应国国君。

再如,1990年在淅川县徐家岭楚国墓地M9出土的乐器支架,是公元前770-前476年春秋时期的文物。这件“神兽”造型的支架,全身遍布龙凤纹、涡纹,还镶嵌着色泽鲜艳的绿松石,华美瑰丽,宛如神界之物,反映了楚人丰富多彩的精神世界。时常出现在祭祀、宴飨等庄重场合的编钟,是我国古代重要的打击乐器,兴起于周朝,盛于春秋战国,直至秦汉,其不仅是乐器,更是权力和地位的象征。“王孙诰”编钟,共有26枚甬钟,是目前我国出土的春秋时期数量最多、规模最大的一套甬编钟,其音域宽广,音律和谐,音频准确,体现了楚国音乐文化的高超水准。

(机关一分会 蒋小留)