在历史的长河中,有这么一个时代,它并不以物质丰盈而著称,也不是以科技发达而闻名,却以其特有的精神风貌和公正公平的氛围,让人们深深的怀念,那就是当年的人民公社。提起人民公社,许多经历过那个朝气蓬勃火红年代的人们,都记忆犹深。如今人民公社已经远去,成为了历史,但它不只是一个远去的历史名词,更是那个年代的记忆缩影。作为亲历过那段岁月的我来说,人民公社是一段难以割舍的情结,一种深深铭刻的记忆,更是一种恋恋不忘的怀旧情感,其景其情,历历在目。

人民公社是中国20世纪50年代末至80年代初期实行的一种社会主义集体所有制经济组织形式,它是一种制度的尝试和探索。

自1958年全国各地先后成立人民公社到1983年逐步撤销人民公社,前后历经25年。它对于管理和推进农村公共事业的发展,维护农村社会的稳定起到了不可忽视的作用。

本人作为人民公社后期的参与者、实践者与亲历者,感触颇深。 七十年代后期,自已曾在人民公社工作了六年多时间。至今回想起来,在公社期间的往事,仍历历在目,不能忘怀。

那是1977年7月,我正式到齐家公社参加工作,具体负责共青团青年组织,当年底担任了共青团委书记,可以说,当时我还是一个初出茅庐不满20岁的毛头小伙子,10多名机关干部中,属我年龄最小。由于年轻,什么事都不太懂,心里感到好为难,好在那时机关里的干部,都有丰富的工作经历和工作经验,经常帮助关心我,让我慢慢学到了做事的理论知识,学会了做工作的实际经验。尤其让我印象最深的是,那时的公社党委赵金观书记,身先士卒,为我们树立了榜样。他年轻力壮,身体力行,知识渊博,平易近人,有丰富的农村基层工作经验,带领大家战天斗地,奋战在农业第一线,经常下乡蹲点,跑遍了全公社的十个大队、121个生产小队。对生产队长以上的全公社所有的干部了如指掌。干部群众都信得过他,被称为我们的好班长。平时他就象一个忠厚的老大哥一样,对我们关爱有加,工作之余,经常到我们宿室来坐坐,拉拉家常,关心我们的工作和生活,时常给我们讲党的方针政策和农业农村工作,用他自已工作的亲身经历传授我们如何踏实地做好工作的经验,使人倍感亲切,没有任何的距离感。也使我们在工作中,增强了信心,增添了干劲,得到了锻炼成长。

在那段工作的岁月里,公社干部的责任心都很强,而且全年的工作任务也都相当的明确,一年中,每位干部所做工作,大致分为三个方面,即三分之一时间做好本职工作和分管工作;三分之一时间做好中心工作;三分之一时间联系蹲点。具体要求是出门一把抓,上来再分家,最后是做到分工不分家,以做好工作为前提,完成任务为目标。

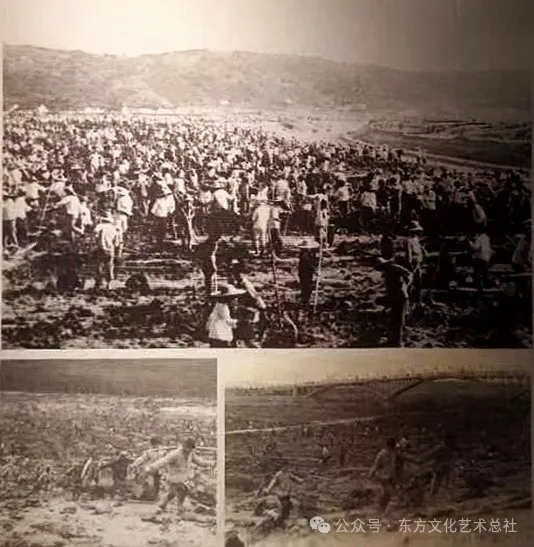

那时的人民公社,具有强有力的号召力和战斗力,通过集中力量办大事,来解决一些那时解决不了的重大事情。1978年冬季,为了完成做好浙江省委下达的关于杭嘉湖南排一期长山河的开挖工程的任务,嘉兴地区掀起了兴修水利,开挖长山河工程的高潮。那场战役,规模之大、要求之高、时间之紧前所未有。全嘉兴出动了30万劳动大军,在全长66.71公里的土地上,用了43天时间,完成了1160万立方米的开挖任务。这一工程的开挖实施完成,彰显出了人民公社制度的伟大力量。当时,我们公社也参与了其中,公社党委一声令下,全公社10个大队,121个生产小队积极响应,组成了劳动大军,奔赴开挖前线,那时没有挖泥机,也没有推土机,硬是凭着广大农民群众的精气神,靠一条扁担、一副簸箕、一杆铁撬,用双手、双脚、双肩,提前一天完成了上级下达的开挖任务。那年我也参与了那场开挖战役,负责工地的宣传报道和联络工作,工地上那人山人海、红旗飘扬、口号阵阵、大干苦干的情景,让人振奋,令人动容。亲眼见证了公社党委的号召力和人民群众的战斗力。当年那种吃苦耐劳,无私奉献精神的感人场面,现在看来是难以想象的。

让我记忆犹新的是,那是我参加工作的笫二个年头,即1978年,也是我刚好迈入20岁行列,那年公社为了更好地密切联系群众,转变工作作风,在原联村蹲点的基础上,进一步拓宽联系渠道,开展了同群众同吃、同住、同劳动的三同活动,下派工作组下基层蹲点。作为工作组的一员,我被下派到了当时的中星大队,即现在的中钱村,安排到了第八生产小队,联系张永泉家庭。当时我们蹲点的地方,有一个祠堂,即现在的钱家祠堂。那时还没有列入保护范围,被征用为粮库。(事后在2003年和2017年,先后被列入县级和省级文物保护单位。)当时正好在招收粮库管理人员,为了解决管理上的难题,大队书记把我们安排到了祠堂里,一来可以帮助祠堂的管理,二来周边有二个大集居点,涉及到四个生产小队,方便联系,就这样我们就在祠堂里住了下来,这一住就是半年多。那时下基层联系群众的方法与现在有所不同,除去公社开会外,基本上都沉淀在农村的田里,农户的家里,为农民排忧解难,很少有休息时间。我在联系蹲点的半年时间里,回家的次数加起来总共不超过30次,说出来让人难以相信,但当时我们每位干部基本上都是这样做的。蹲点期间,我一边向老干部请教,一边向当地群众学习,一边在干中摸索,做到在干中学、学中干,尽自己所能帮助农民解决实际困难。我的联系户张永泉大伯,由于血吸虫病的原因,引起了肝硬化,连续多年身体不好,给他带来了病痛的折磨,为了使他身体早日康复,我帮助他联系医院和医生为他医治,并多次前往医院看望,与医生沟通医治情况,经过一段时间的医治,永泉大伯的身体逐渐好转,虽然不能完全康复,但可以下地做些轻微的田间活。像这种帮互解困的工作,在当时的干部队伍中都要做的,都能做的,大家把它当作工作的份内事。离开联系蹲点的那天,我与群众都有点依依不舍的感觉,让我至今难忘。当年与联系户张永泉一家结下的友情,随着时间的推移,非但没有减弱,反而愈加紧密和深入。

时间一晃,已是四十多年,人民公社虽已远去,但对我们的影响极为深远,她为后来的农村改革奠定了重要的基础。当然,她同万物一样,她也有自身的不足…..。至今回想起来我仍心潮起伏,激动不已,人民公社的那些往事,让我挥之不去,铭刻在心。

(机关一分会 金松林)